La Ballue : au cœur de l’histoire bretonne

Une ancienne forteresse des Marches de Bretagne…

L’histoire du Château et des Jardins de la Ballue est intimement liée à celle du Couësnon et de cette terre boisée des confins de la Bretagne.

Bien avant que ne s’érige ce château du XVIIe, on retrouve, juché sur cette colline, une première forteresse. Dès la fin du Xe siècle, elle occupe un rôle dans la défense du territoire, délimitant par sa position stratégique les pays de Combourg et de Fougères. Le château-fort compte alors une chapelle castrale, un pigeonnier, un donjon mais aussi un pont-levis. C’est notamment par l’entremise de la famille Chesnel, proche de la maison ducale, que la Ballue se retrouve au cœur des grands événements de l’histoire de la Bretagne.

Au cours de la guerre de la Ligue en Bretagne, dans le contexte sanglant des guerres de Religion, la population vient d’ailleurs se réfugier au Château de la Ballue, qui appartient alors aux seigneurs de Québriac. Passée entre les mains du duc de Brissac, qui la reçoit du roi Henri IV pour services rendus, la Ballue est vendue à Gilles Ruellan, un audacieux roturier, en 1618.

… Devenue écrin Renaissance

Le Marquis de Ruellan décide alors de détruire l’ancienne forteresse. En lieu et place est construit un château de style Louis XIII en granit doré. C’est d’ailleurs le successeur d’Henri IV qui érige la Ballue en marquisat, en 1622.

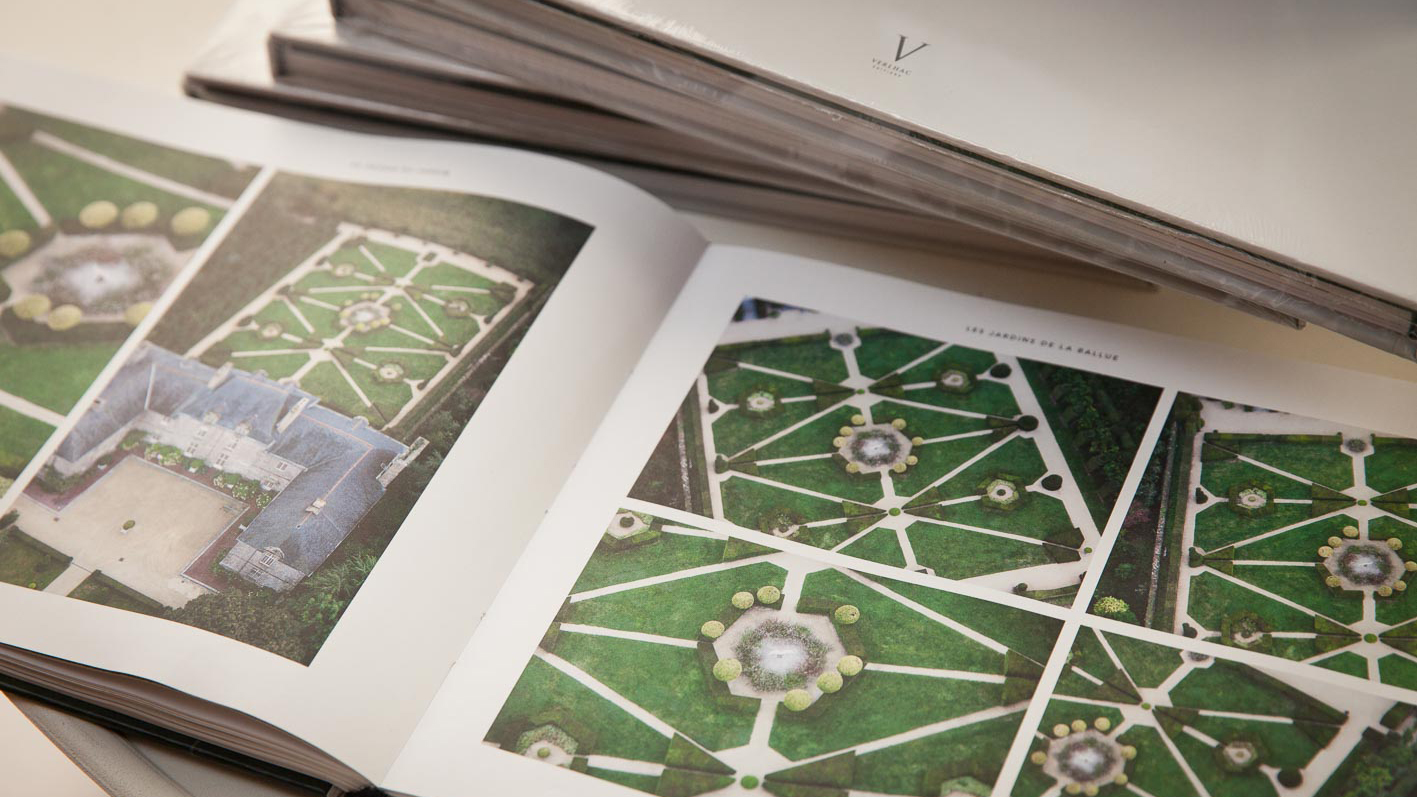

Homme de son temps, Gilles de Ruellan fait couronner cette nouvelle demeure de jardins à l’italienne, inspirés du mouvement baroque de la Renaissance florentine.

La nature donne alors vie à la pensée humaniste. Comme le regard sur le monde qui s’élargit alors, les Jardins de la Ballue, étagés en terrasses, ouvrent sur de larges perspectives qui viennent intégrer le paysage à l’horizon à ce rêve végétal.

La Ballue : haut lieu de la chouannerie bretonne

Comme se plaît à le raconter Marie-Françoise Mathiot-Mathon, actuelle propriétaire du Château et des Jardins de la Ballue : les personnages liés à cette terre bretonne ont toujours pris à bras le corps les défis du monde. L’époque révolutionnaire n’y fait pas exception.

Le château du 17e siècle se situe en effet tout près des terres de l’instigateur de la conjuration bretonne : le marquis Armand Tuffin de la Rouërie. D’ailleurs, le régisseur de la Ballue, Collin de la Conterie, est l’un des plus fidèles compagnons du héros chouan. C’est pourquoi la Ballue devient très vite un lieu de rencontres secret pour la chouannerie bretonne. Tant et si bien qu’à la suite de nombreuses perquisitions, la sanction tombera tel le couperet de la guillotine : le château de la Ballue est vendu comme Bien national en 1792, tandis que le dernier marquis de Ruellan émigre en Allemagne.

Nulle surprise, donc, à ce que Balzac quelques années plus tard, vienne à la Ballue pour y planter le décor de son célèbre roman : Les Chouans. D’autres grands noms de la littérature feront eux aussi de la Ballue leur muse : Alfred de Musset, Victor Hugo, ou encore, Chateaubriand pour ne citer qu’eux.

Au XIXe siècle, des notables rennais se portent acquéreur du Château de la Ballue et le transforment en verrerie, dans la grande tradition du pays de Fougères. Car aux Jardins de la Ballue, le savoir-faire et l’art ont toujours écrit l’histoire.

Les Jardins de la Ballue : le refuge des artistes

La Renaissance des jardins par Claude Arthaud

En 1973, les Jardins de la Ballue connaissent une nouvelle renaissance sous l’égide de l’éditrice Claude Arthaud. Femme d’avant-garde, elle décide de restaurer cet écrin végétal à une époque où l’on se désintéresse particulièrement des espaces verts.

Si Claude Arthaud renoue avec les premiers amours de la Ballue en s’inspirant de l’Italie baroque, elle le réinterprète de façon très moderne. Elle restaure la perspective classique en la façonnant avec l’esprit géométrique du siècle.

Une grande arcade de glycines appuyée sur des colonnes d’ifs ouvre la porte sur cet univers dans lequel l’art vient sublimer la nature. En ce lieu suspendu, le jardin vient mettre en scène le paysage, véritable théâtre de contemplation. Aujourd’hui encore, les Jardins de la Ballue sont l’un des derniers exemples en France de cette douce folie maniériste.

Et pour se réfugier vers plus de légèreté, Claude Arthaud charge Paul Maymont et François Hébert-Stevens, architectes utopistes, de faire jaillir de véritables chambres de verdure. Érigés sur un alignement de colonnes d’ifs, vingt-deux pieds de glycines créent une passerelle entre ces deux mondes.

Basculement ultime vers l’enchantement : un étourdissant labyrinthe de verdure, taillé dans un bosquet de 1500 ifs, sur un plan attribué à Le Corbusier.

Un musée à ciel ouvert

Claude Arthaud conçoit les Jardins de la Ballue comme un véritable musée à ciel ouvert, dans lequel elle reçoit nombre de ses amis artistes : le romancier Marc Cholodenko, le sculpteur Takis, la plasticienne Niki de Saint Phalle ou encore le peintre Antoni Tàpies.

Au début des années 90, les Jardins tombent en désuétude, avant d’être redécouverts en 1996 par Marie-France Barrère & Alain Schrotter. Ils y instiguent la vision d’une nature non maîtrisée, presque à l’état sauvage. Et en 1998, les Jardins sont classés Monument Historique.

La reprise en 2005 du Château et des Jardins de la Ballue par Marie-Françoise Mathiot-Mathon et son époux réinsuffle un esprit artistique aux lieux. Surgissent alors d’incroyables sculptures végétales, fantaisies de verdure, qui ont valu à la Ballue d’obtenir le label “Jardins Remarquables”.

Depuis, la beauté continue de fleurir à la Ballue, comme le montre la création d’une pépinière de buis en 2007 et l’aménagement du grand étang.

En représentation permanente, ces jardins artistes abritent toute l’année une collection de sculptures contemporaines et des spectacles prenant vie dans le théâtre de verdure.